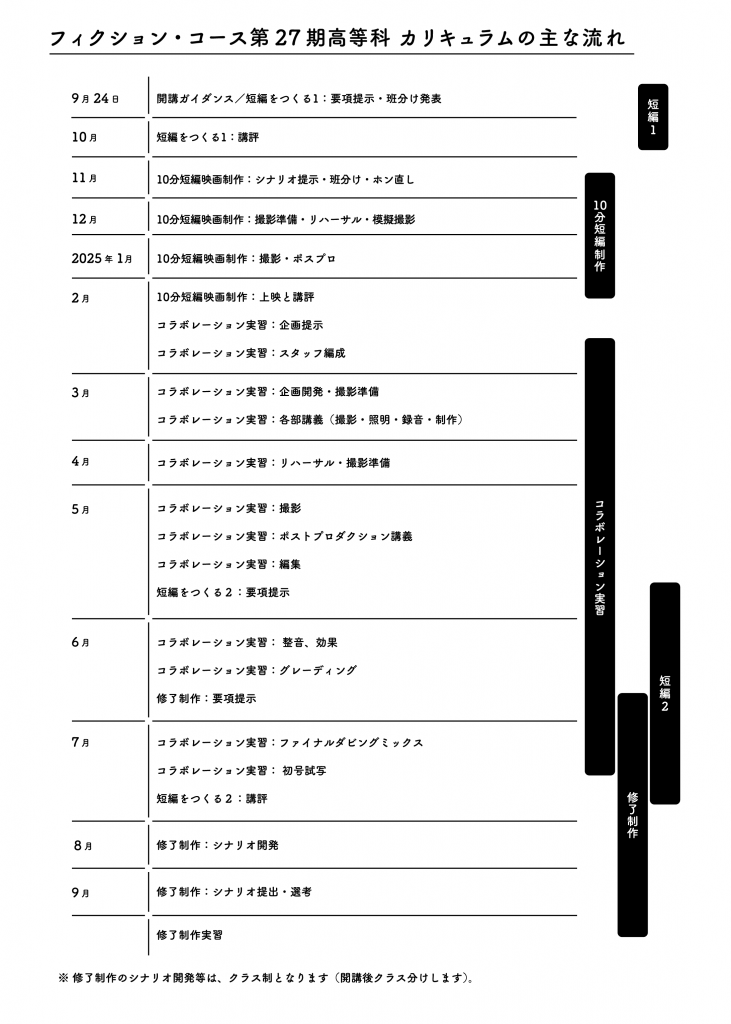

フィクション・コース 高等科カリキュラム

フィクション・コース第27期高等科 2024年9月24日(火)開講!

担当講師:西山洋市(映画監督)、高橋洋(映画監督・脚本家)

コラボレーション実習担当:高橋洋(映画監督・脚本家)、万田邦敏(映画監督)

技術講師:山田達也(撮影)、臼井勝(録音)

■初等科体験から高等科体験へ

初等科生たちが「映画美学校はコスパがいい」と言っているのを聞きました。つまりは講師陣からのリターンがメチャクチャ多いと。何で講師陣がこんなに、時には口うるさく、強引に思えるくらいああだこうだ言うかというと、受講生にサービスしたいからじゃない、作品作りはとにかくあの手この手で必死になるしかないからです。自分の作品も他人の作品もない、講評の場で見たばかりの作品一つ一つに必死になって向き合う。それを通じて、自分たちが「いかに判っていなかったか」を実感して貰えれば、ひとまず初等科は成功です。じゃあ、高等科はどうするのか? 「判っていなかった」を「どうすればいいか?」という具体的な対策へと突き詰めてゆく、それが高等科で体験して欲しい段階です。今、ボンヤリと掴みかけていることを、自分なりの方法論として掴み取る。それは同時に講師陣が何であんなに必死なのかが「判る」場でもあるのです。

■脚本コースとのコラボ「10分短編映画制作」

脚本コース第13期高等科後期生が書いたシナリオを映画化する実習です。単に脚本コースからシナリオを提供してもらうのではなく、脚本を執筆した脚本コース生とフィクション・コース生とが、両コースの講師も交えて本直しを行い、撮影稿に仕上げていく、脚本コースとのコラボレーション講義です。制作は2班に分かれて行います。監督はじめスタッフは受講生が受け持ちます。脚本コース生も含めた、新たな仲間づくりをして下さい。

■“プロとの映画作り”「コラボレーション実習」

映画作りにおいて何をどれだけ経験したか、その「量」の差が、いわゆるプロとアマを分かちます。そのことを嫌というほど思い知るのは、プロと同じ現場に立ったときのプロの動きが、アマであるあなたとはまったく違うことを目の当たりにしたときです。大事なのは、このプロと「同じ現場」に立つことで、「量」とは何かを具体的に問うという体験です。「コラボレーション実習」では、プロである講師陣とともに15分程度の短編映画を企画し、撮影し、仕上げます。受講生のなかからも監督が選ばれ、受講生全員が講師陣(当然ながら技術講師もプロの現場スタッフとして参加する)と「同じ現場」で、コラボしながら映画作りを行います。しかし、「量」が常に勝利するわけではありません。「量」に伴うべきは「質」だし、「質」はときとして「量」の多寡と無関係に、つまりプロとアマの差を超えて、きっとあなたを動かします。その「動き」が、受講生を「修了制作」での「動き」へと導きます。

■体験を血肉化する「修了制作」

「10分短編映画制作」「コラボレーション実習」を経て掴み取った方法論を、最終的に試す場が「修了制作」です。まずは一人一人が30分の短編シナリオを企画し、完成させます。完成したシナリオは選考にかけられ、選抜されたシナリオを受講生だけで制作します。制作費は学校からの予算およそ60万円です。

講師からのメッセージ

「F27高等科で目指してほしいこと」

近年映画が内向きになる傾向が強まっているような気がする。それは、題材や表現においてもそうだが、作り手の視野自体が狭く閉じているところからくるのではないかと思われる。そこで高等科では気持ちを一新して、「世界」に向けた映画を作ることをつねに意識して作品制作に臨んでほしい……初等科では個々の興味によってそれぞれの個人的な映画が作られたが、高等科では「世界」に目を向けることで格段に視野を広げた映画を構想し、作り出してみてほしい、ということだ。

「世界」とは文字通りの世界=ワールドだけを意味するわけではないし、なにか立派な主義主張を映画に盛りこめと言っているわけでもない。

だが「世界」に向けて作る作品は、個人的興味だけで自分のやりたいことをやりたいようにやるだけでは成立しない。はっきりと外部に向けた視点としっかりした考えを持たなければそれは作れないし、他者に通じるものにもならないだろう。だが一方で、それらは個人的な興味と繋がっていなければ形だけの嘘くさいものにしかならないだろうし、そもそも構想できるものでもないだろう。

やりかたはいろいろあると思うが、たとえば初等科で撮った個人的興味に基づいた映画から世界に視野を広げて新たにテーマを掴みだすとしたらどうなるか。新たな視点(世界)から個人的なテーマを見直し、拡大することで、思わぬ新しい作品が生まれ出てこないだろうか。反対に、世界的な問題や課題から興味あるテーマを見いだし、それを作者の目線で映画的なコンセプトに変換する(ドラマ化する)というデザインの仕方もあるだろう。

いずれにしろ新たな試行錯誤が必要になるが、大事なのは視野を広げて世界と接続させることで、あなたの作品世界を外部に向けて拡張することだ。

もちろんシナリオだけでなく、演出においても世界レベルの新しい演出を目指してほしい。新しい演出は世界に向けた新しいテーマを持った企画からしか生まれないと思うからだ。

以上述べてきたことを、みなさんは絵空事のように感じるだろうか? だが、もはやそれを目指さなければ進化は望めない段階にみなさんは来ていると思ってほしい。そして、考え方をちょっと変えればそこに行けるはず、そしてそれはみなさんの映画とみなさん自身を拡張させるはず、という可能性の予感があるからこそ、このような考えが僕の中に生じたに違いないのだ。

ーーーーーーー西山洋市

「自分の脳みその外側に出て考える」

今期の初等科で修了制作のシナリオ相談に乗っていて、なかなかキャッチボールが成立しないなというもどかしい思いに駆られることが多かったです。

上がってくるシナリオにコメントをつけて返すのだけど、それに対するリアクションがないまま時間が経って、また改訂稿が上がってくるけど、それは受講生が自分の思いの中だけで堂々めぐりをした結果を見ているだけのようで。

別に今期だけではなく、大学での授業も含めて、近年ひじょうに気になる傾向です。

そこで、来期高等科の僕なりのテーマは「対話する技術を磨く」にしてみたいです。

もちろん、僕のコメントに返信してあれこれ議論をしたからって、突然、劇的にシナリオがよくなるなんてことはないわけです。なかなか返信しにくい事情もある程度、憶測できます。

僕のコメントがよく判らない、でも「判らない」ということを人に見せるのに抵抗がある。あるいは言ってることは判るけど、自分がこだわっていることは違う。その「違う」ということをどう言葉にすればいいのか判らない。さらには、いや、言ってることは判るし、自分もそうしたい。でもどうしたらそうなるのかで行き詰まってしまう…。

こんな感じではないでしょうか?

うーん、もどかしい。そういう抵抗とか、行き詰まり感こそが、開かれた思考を生み出すきっかけになるのだし、まさにそのチャンスが眼の前に転がっているというのに、反射神経は閉じる方を選んでしまっている。そして遠回りな道へとさまよい込み、「何がやりたかったのか判らなくなった」と言い出す。毎日、さまざまに思い迷い、何も信じられなくなったりするが、実は自分が日々繰り返している「閉じる選択」だけは疑っていない。あまりに習い性になってしまって、そもそも疑いの眼を差し向ける対象にすらなっていない。

が、ブレヒトは、そういう状態をこそ「異化」しようと言ったのだ。日常の中に埋没し、無思考状態になっているものこそを疑おうと。

たぶん天変地異とか事件に出会ったりすると、当たり前のものが当たり前に見えなくなる体験を誰もがするんだろうが、そんな大仰な体験をしなくても、映画作りとは自分の当たり前の思考の外側に無理やり出させられることの連続なんである。

それは、僕なりの実感から言えば、「自分の脳みその外側に出て考える」ということなのだ。

みんなはまだ自分の脳内で、脳内にある引き出しだけで処理しようとしてると思います。だが、そもそも映画を見るとは、自分の脳内処理が追いつかなくなるぶっ飛んだ体験のはずだ。昨今はそういうのは「観客置いてけぼり」で処理されてしまうのだろうか?

まことに世の中は「物事をつまらなくする」罠に満ちている。罠は自分の中に潜んでいる。

シナリオに話を戻すと、じゃあどうしたらいいんだという解決策は外側からやって来る感じなんです。映画や現実の中に見出す無数のパターンの組み合わせとして。アンテナは外側に向かって立っている。内側ではない。昔のプロ野球選手が「グラウンドにはゼニが落ちている」と言ったけど、そうなんです。外側と繋がる感覚を研ぎ澄ませねばならない。そういう思考法をみんなと一緒に試していきたいです。初等科でもやっていたんだけど、なかなか伝わらないようなので、もっと意識化して、自分なりに方法論化できないか取り組んでみたいです。

ーーーーーーー高橋洋

【短編をつくる1】

【短編をつくる1】

班分けをして、それぞれ一人1本ずつ10分程度の短編を作ります。まずは高等科での肩慣らしですが、初等科からの顔馴染みのメンバーも、各人が高等科に向けた目標や希望を持っています。仲間意識を更新しましょう。

【10分短編映画制作(脚本コースとのコラボレーション)】

脚本コース第13期高等科後期受講生が書いたシナリオをフィクション・コース第27期高等科受講生が制作する、脚本コースとのコラボレーション講義です。2班に分かれて、脚本コース、フィクション・コースの講師と受講生たちが参加する本直し、フィクション・コース講師の立ち会いで行う模擬撮影、受講生たちだけで行う撮影、ポスプロを経て作品を完成させます。

【コラボレーション実習】

2班に分かれて、講師とともに15分程度の短編映画のシナリオを開発し、撮影し、仕上げを行います。担当講師は高橋洋(映画監督・脚本家)と万田邦敏(映画監督)です。

コラボレーション実習の目標は大きく分けて2つです。

1.講師(プロ)がどのようにシナリオを構想するのかを間近に見る

受講生は、コラボで制作する映画のシナリオを担当講師と共に企画、執筆します。通常の企画講評・シナリオ講評とは違い、講師も自分の

作品としてシナリオ作りに参加していきます。講師が何を考え、何を拠り所とし、何を狙っているのか、講師のシナリオ作りの現場を共作者と

して体験します。シナリオの開発期間は約2ヶ月です。

2.講師(プロ)の演出技術・撮照録技術に間近に触れる

監督は講師と受講生(代表者)が務め、またプロである撮影照明講師、録音講師も参加して撮影・仕上げを行います。撮影前に、技術パー

トは実践的な技術講義を行います。プロと共に行う映画作りは、受講生仲閒だけでの映画作りとはまったく別と言っていいほどの体験です。

彼らの技術を同じスタッフ仲間として間近に触れることで、受講生の意識と技術は確実にレベルアップします。撮影期間は2日間、ポスプロ

期間は2ヶ月程度です。

◇準備(2月〜4月)

企画の立ち上げからシナリオづくり、撮影に向けた準備、ロケハン、キャスティング、など多岐にわたる課題・問題点を全員で共有し、各部ごとの準備を進めます。

◇各部講義・テスト撮影(4月)

撮影に向けて、撮影部・照明部・録音部・制作部はレクチャーを受け、撮影本番に向けてのテスト撮影を行います。

◇リハーサル(4月)

撮影稿をもとに、芝居を作り込んでいく過程を受講生全員で体験します。

◇撮影(5月)

講師陣とともに撮影現場を体験します。初等科で行ったミニコラボ実習とは比較にならない、経験したもの曰く「これを通るか通らないかでは全く違う」現場体験が待っています。

◇編集(5月)

完成までの作業を自分たちで行います。スタッフを再編成し、全員で編集から仕上げまで取り組みます。

◇デジタル・グレーディング(6月)

映像の色彩補正作業は、作品の最終的なルックを決める大事な作業です。

◇音仕上げ作業(6〜7月)

編集同様、完成までの作業を録音講師の指導を受けて自分たちで行います。ポストプロダクション講義」を経て、本格的な整音作業を体験します。「音で映画を豊かにする」ということはどういう事なのかを実際に機材を動かしながら体験して行きます。ファイナルダビングミックスには録音講師が立ち会います。

【短編をつくる2】

「10分短編映画制作」「コラボレーション実習」で得た経験を生かして、各人が10分程度の短編を制作します。班分けはしませんが、新たな意識で繋がった仲間たちとぜひ協力し合って下さい。

【修了制作】受講生各人が、まずは修了制作作品となる24分から30分尺のシナリオの企画・開発を行います。その後、企画検討→シナリオ化→シナリオ検討→最終シナリオ(&シナリオ検討会)と続きます。これまでの高等科体験で得た経験を総動員して、最終シナリオを完成させます。最終シナリオと「短編をつくる2」での作品をもとに、2025年9月に修了制作を選考します(修了制作の本数は受講生の人数(つまり予算)によって変動します)。10月から制作を開始し、2026年4月ごろを完成の目処とします。完成尺は30分以内です。