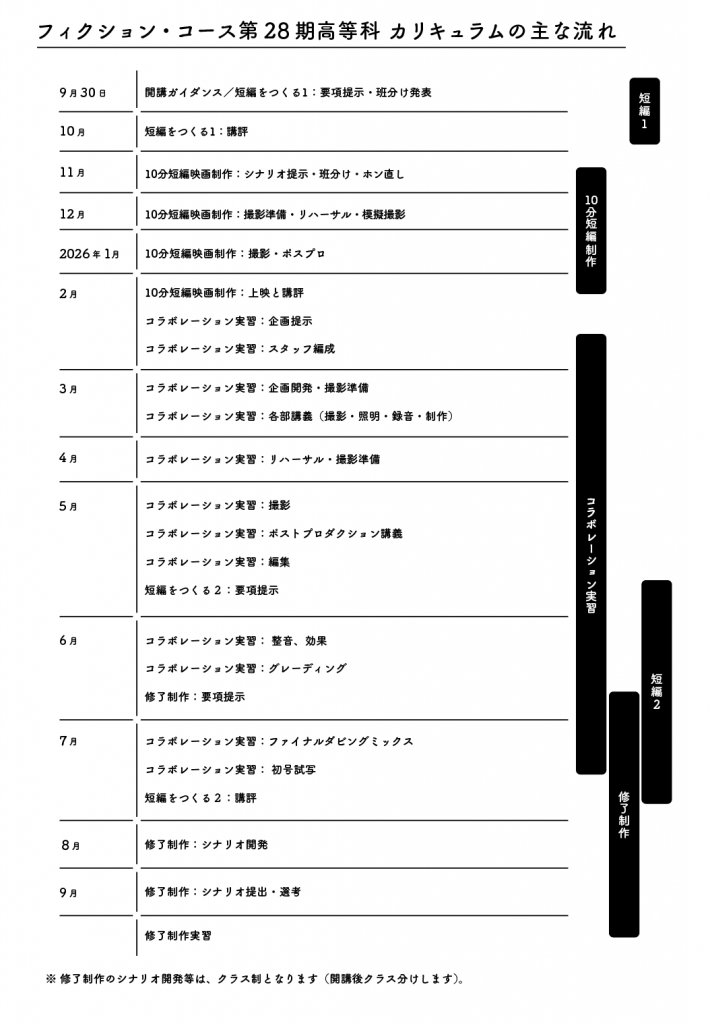

フィクション・コース 高等科カリキュラム

フィクション・コース第28期高等科は申し込み受付を終了しました。(2025/9/19映画美学校事務局)

フィクション・コース第28期高等科 2025年9月30日(火)開講!

「短編をつくる1」担当:万田邦敏(映画監督)、横浜聡子(映画監督)

「10分短編映画制作」担当:万田邦敏(映画監督)、大工原正樹(映画監督)、

宮下隼一(脚本家)、佐藤佐吉(映画監督・脚本家・俳優)

コラボレーション実習担当:万田邦敏(映画監督)

「短編をつくる2」「修了制作企画開発」担当:万田邦敏(映画監督)、池田千尋(映画監督・脚本家)

技術講師:山田達也(撮影)、臼井勝(録音)

■初等科体験から高等科体験へ

初等科体験とはいったい何だったのか? 映画に対する知見の拡大、他では経験できない実践の積み重ね、仲間との出会い、または疲労、困ぱい、すり切れ、落胆、あるいは自分自身の可能性と不可能性の発見……。講師陣の目から見ると、明確に何かをつかんだ人やつかみかけている人よりも、つかみかけているけれどつかみかけていること自体に気づいていない人の方が圧倒的に多いように思われます。つまり、自分の気づきを意識化・言語化・身体化できていないということです。そこで高等科では、その気づきに意識化・言語化・身体化の機会が訪れるよう、初等科とは内実の異なるカリキュラムを用意しました。「10分短編実習」「コラボレーション実習」を経て「修了制作」に至る高等科の体験が常に受講生に問うのは、その気づきをいかに意識=血肉=思想=実践に鍛え上げるかです。

■脚本コースとのコラボ「10分短編映画制作」

脚本コース第14期高等科後期生が書いたシナリオを映画化する実習です。単に脚本コースからシナリオを提供してもらうのではなく、脚本を執筆した脚本コース生とフィクション・コース生とが、両コースの講師も交えて本直しを行い、撮影稿に仕上げていく、脚本コースとのコラボレーション講義です。制作は2班に分かれて行います。監督はじめスタッフはフィクション・コース受講生が受け持ちます。脚本コース生も含めた、新たな仲間づくりをして下さい。

■“プロとの映画作り”「コラボレーション実習」

映画作りにおいて何をどれだけ経験したか、その「量」の差が、いわゆるプロとアマを分かちます。そのことを嫌というほど思い知るのは、プロと同じ現場に立ったときのプロの動きが、アマであるあなたとはまったく違うことを目の当たりにしたときです。大事なのは、このプロと「同じ現場」に立つことで、「量」とは何かを具体的に問うという体験です。「コラボレーション実習」では、プロである講師陣とともに25分程度の短編映画を企画し、撮影し、仕上げます。受講生のなかからも監督が選ばれ、受講生全員が講師陣(当然ながら技術講師もプロの現場スタッフとして参加する)と「同じ現場」で、コラボしながら映画作りを行います。しかし、「量」が常に勝利するわけではありません。「量」に伴うべきは「質」だし、「質」はときとして「量」の多寡と無関係に、つまりプロとアマの差を超えて、きっとあなたを動かします。その「動き」が、あなたを「修了制作」での「動き」へと導きます。

■体験を血肉化する「修了制作」

「10分短編映画制作」「コラボレーション実習」を経て血肉化した映画力が最終的に試される場が「修了制作」です。まずは一人一人が30分の短編シナリオを企画し、完成させます。完成したシナリオは選考にかけられ、選抜されたシナリオを受講生だけで制作します。制作費は学校からの予算およそ60万円です。

講師からのメッセージ

「言葉にしていこう」

私が授業で行うのは受講生のみなさんが作る10分短編作品と修了制作作品のシナリオ開発の手助け、課題作品の上映講評と演出技術のアドバイス、コラボレーション作品の共同製作です。 「手助け」と「アドバイス」に関しては、幾分かは「ダメ出し」の気味を帯びることもありますが、原則的には「こんな考え方があるので、そのことについて考えて欲しい」というスタンスで臨むつもりです。映画は感性で作るものではなく、まずもって思想で作るものです。ここでいう思想とは、映画表現とはいったい何かという問いに対するその人なりの思索の積み重ねのことです。つまり、「考える」ということです。「ダメ出し」があるとすれば、それは「考えてね」と言っているのです。同じことですが、「言葉にしてね」と言っているのです。 「共同製作」に関しては、1本の短編映画を受講生のみなさんと文字通り共同で作るということです。ここでは、私の思想とみなさんの思想を実践に変換していく様々な局面を体験することになりますが、思想がそのまま丸ごと作品として表現されることはあり得ず、多くの思い違い、考えの甘さ、強いられる妥協、しかしときとして思わぬ飛躍を経験し、思想がさらに鍛えられます。 そうして鍛えられた思想を、今度はみなさん自身が映画表現として実体化する場が修了制作となります。 それから、これはとても重要な情報ですが、過去に高等科へ進んだ受講生たちの中には、高等科のカリキュラムを受講することで改めて自分の進む道に目覚めた人がたくさんいます。初等科だけではつかみきれなかったことを、高等科でしっかりと実感し得たのだと思います。彼らは監督に限らず、脚本家や技術スタッフやプロデューサーとして今も映画に関わり続けています。

ーーーーーーー万田邦敏

【短編をつくる1】

班分けをして、それぞれ一人1本ずつ10分程度の短編を作ります。まずは高等科での肩慣らしですが、初等科からの顔馴染みのメンバーも、各人が高等科に向けた目標や希望を持っています。仲間意識を更新しましょう。

【10分短編映画制作(脚本コースとのコラボレーション)】

脚本コース第14期高等科後期受講生が書いたシナリオをフィクション・コース第28期高等科受講生が制作する、脚本コースとのコラボレーション講義です。2班に分かれて、脚本コース、フィクション・コースの講師と受講生たちが参加する本直し、フィクション・コース講師の立ち会いで行う模擬撮影、受講生たちだけで行う撮影、ポスプロを経て作品を完成させます。

【コラボレーション実習】

講師とともに25分程度の短編映画のシナリオを開発し、撮影し、仕上げを行います。担当講師は万田邦敏(映画監督)です。

コラボレーション実習の目標は大きく分けて2つです。

1.講師(プロ)がどのようにシナリオを構想するのかを間近に見る

受講生は、コラボで制作する映画のシナリオを担当講師と共に企画、執筆します。通常の企画講評・シナリオ講評とは違い、講師も自分の作品としてシナリオ作りに参加していきます。受講生は、講師が何を考え、何を拠り所とし、何を狙っているのか、講師のシナリオ作りの現場を共作者として体験します。シナリオの開発期間は約2ヶ月です。

2.講師(プロ)の演出技術・撮照録技術に間近に触れる

監督は講師と受講生(代表者)が務め、またプロである撮影照明講師、録音講師も参加して撮影・仕上げを行います。撮影前に、技術パートは実践的な技術講義を行います。プロと共に行う映画作りは、受講生仲閒だけでの映画作りとはまったく別と言っていいほどの体験です。彼らの技術を同じスタッフ仲間として間近に触れることで、受講生の意識と技術は確実にレベルアップします。

撮影期間は2日間、ポスプロ 期間は2ヶ月程度です。

◇準備(2月〜4月)

企画の立ち上げからシナリオづくり、撮影に向けた準備、ロケハン、キャスティング、など多岐にわたる課題・問題点を全員で共有し、各部ごとの準備を進めます。

◇各部講義・テスト撮影(4月)

撮影に向けて、撮影部・照明部・録音部・制作部はレクチャーを受け、撮影本番に向けてのテスト撮影を行います。

◇リハーサル(4月)

撮影稿をもとに、芝居を作り込んでいく過程を受講生全員で体験します。

◇撮影(5月)

講師陣とともに撮影現場を体験します。初等科で行ったミニコラボ実習とは比較にならない、経験したもの曰く「これを通るか通らないかでは全く違う」現場体験が待っています。

◇編集(5月)

完成までの作業を自分たちで行います。スタッフを再編成し、全員で編集から仕上げまで取り組みます。

◇デジタル・グレーディング(6月)

映像の色彩補正作業は、作品の最終的なルックを決める大事な作業です。

◇音仕上げ作業(6〜7月)

編集同様、完成までの作業を録音講師の指導を受けて自分たちで行います。ポストプロダクション講義を経て、本格的な整音作業を体験します。「音で映画を豊かにする」ということはどういう事なのかを実際に機材を動かしながら体験して行きます。ファイナルダビングミックスには録音講師が立ち会います。

【短編をつくる2】

「10分短編映画制作」「コラボレーション実習」で得た経験を生かして、各人が10分程度の短編を制作します。班分けはしませんが、新たな意識で繋がった仲間たちとぜひ協力し合って下さい。

【修了制作】

受講生各人が、まずは修了制作作品となる24分から30分尺のシナリオの企画・開発を行います。その後、企画検討→シナリオ化→シナリオ検討→最終シナリオ(&シナリオ検討会)と続きます。これまでの高等科体験で得た経験を総動員して、最終シナリオを完成させます。最終シナリオと「短編をつくる2」での作品をもとに、2026年9月に修了制作を選考します(修了制作の本数は受講生の人数(つまり予算)によって変動します)。10月から制作を開始し、2027年10月ごろを完成の目処とします。完成尺は30分以内です。