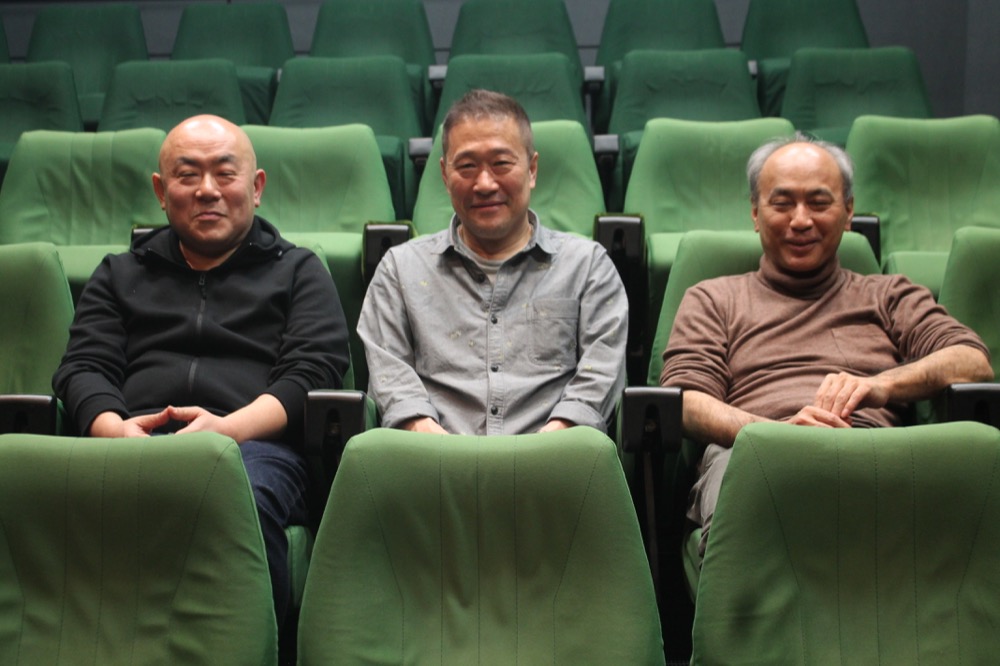

脚本コース第10期初等科/宮下隼一×佐藤佐吉×高橋洋 鼎談

脚本コース第10期の担当講師は、本年度より講師を担当される宮下隼一さんと佐藤佐吉さん。主任講師の高橋洋さんを交えて、お二人の人となりと、シナリオに対する考え方や、プロでやっていく心構え、そして受講する方へのメッセージなどを伺いました(2020/2/15 映画美学校にて)

—オープンスクールをやってみてどうでしたか?

宮下:やっぱりみなさんお若いなと思いました。一人おじさんみたいな人がいたなという気はしましたけど(笑)。おいつくぐらいですか?

高橋:あの人は知り合いなんだけど64歳くらいかな? 脚本コースは結構年齢層幅広いです。リタイアした人とかも来ます。

—映画美学校は元々フィクション・コースからスタートしたんですが、フィクションに比べると脚本コースは入りやすいというのがあるみたいです。佐藤さんはどうでした?

佐藤:個人的にずっと立て込んでたんで、カリキュラムは書いたものの、まだ具体的な実感は……。ただ今日初めて生徒になるかもしれない人と会って、今日だけでもすごく刺激を受けました。元々今回お引き受けしたのも、今年おみくじ引いたときに大吉で(笑)、「新しいことに挑戦しよう」って書いてあったんですね。これ案外重要かもなって。今まで俳優の方に対してのワークショップみたいなことは何回かやらせてもらったことはあるんですけど、脚本に関しては腰が引けてたというか。教えるの、なかなか大変だなっていうのと、何が伝えられるんだろうって思ってて。

ただ一方でずっと……自分の限界とはいわないけど何か大きく変わりたいなって思っていたときにたまたまこういう話を頂いたんで、非常に立て込んではいるんですけど、これは断っちゃダメだなって思って。時々、脚本学校じゃないにしても脚本を読ませてもらったときに逆に刺激を受けることも多かったし、多数の方を相手にするっていう不安はありますけど、お互いに刺激を受ける場を設けて頂けたんだなっていう気がしていて。それを実際今日面と向かって見たときに、いよいよ始まるんだなって実感がやっと掴めた気がしています。

—ありがとうございます。そういう場を提供出来てこちらも嬉しいです。宮下さんが脚本家になられた経緯をもう少しお伺いしたいんですけど、元々は助監督をされていたんですね。

宮下:そうですね。今村昌平さんという偉大な映画監督がいらっしゃったんですが、今村先生が今から40年ちょっと前でしょうか、横浜に横浜放送映画専門学院という映画人を育てる専門学校を建てられまして、僕はそこの1期生です。監督志望だったので監督・演出コースにいました。脚本コースは別にあったんですけど、その時は「別に」っていうふうに思ってて(笑)。監督・演出コースを卒業してっていう感じですね。あそこは2年間なんですけど──今は大学(日本映画大学)になって4年間ですが──僕らの時代はもう1年研修コースっていうのがあって。それは今村さんの直接面接を受けて合格すると、10名ぐらいの小さなゼミを作るんです。僕らの頃は400名近くいたんですが。今村さんの面接試験を受けて1年間学費タダでいいって言われて(笑)。なんか1年間モラトリアムで猶予をもらえるなって思って受けたら受かっちゃったんですね。今村さんの授業といっても結局今村プロの手伝いをやってたみたいなことなんですが、現場の匂いを嗅ぎながらシナリオを書いたら読んでもらったりして、最終的に卒論的なものを書けって言われたんで絶対その後は書かないような自伝シナリオみたいなのをペラで400枚くらい書いたんですね。それで今村さんに手取り足取り「こっからここまではいらない」って言われたりして。シナリオって大変だけどちょっと面白いなって思ったんですね。そういうのを抱えつつテレビ映画の現場へ助監督で入って行ったものの、なんとなくシナリオっていうのは引っかかってはいたんですね。それで助監督も大変で。だんだん時間もなくなってくるし、というときに、自分はフリーの助監督だったのでいろんな現場へ行っていろんな奴と付き合うんですね。僕が現場に出はじめたときに同期くらいで日活の学校(現在の日活芸術学院)を出て来た奴もいて、そいつらと知り合うっていうことがあったんです。それで日活撮影所に出入りするようになって、ツテのツテを辿って石原プロにプロットを持ち込んだって形なんですよね。

宮下:そうですね。今村昌平さんという偉大な映画監督がいらっしゃったんですが、今村先生が今から40年ちょっと前でしょうか、横浜に横浜放送映画専門学院という映画人を育てる専門学校を建てられまして、僕はそこの1期生です。監督志望だったので監督・演出コースにいました。脚本コースは別にあったんですけど、その時は「別に」っていうふうに思ってて(笑)。監督・演出コースを卒業してっていう感じですね。あそこは2年間なんですけど──今は大学(日本映画大学)になって4年間ですが──僕らの時代はもう1年研修コースっていうのがあって。それは今村さんの直接面接を受けて合格すると、10名ぐらいの小さなゼミを作るんです。僕らの頃は400名近くいたんですが。今村さんの面接試験を受けて1年間学費タダでいいって言われて(笑)。なんか1年間モラトリアムで猶予をもらえるなって思って受けたら受かっちゃったんですね。今村さんの授業といっても結局今村プロの手伝いをやってたみたいなことなんですが、現場の匂いを嗅ぎながらシナリオを書いたら読んでもらったりして、最終的に卒論的なものを書けって言われたんで絶対その後は書かないような自伝シナリオみたいなのをペラで400枚くらい書いたんですね。それで今村さんに手取り足取り「こっからここまではいらない」って言われたりして。シナリオって大変だけどちょっと面白いなって思ったんですね。そういうのを抱えつつテレビ映画の現場へ助監督で入って行ったものの、なんとなくシナリオっていうのは引っかかってはいたんですね。それで助監督も大変で。だんだん時間もなくなってくるし、というときに、自分はフリーの助監督だったのでいろんな現場へ行っていろんな奴と付き合うんですね。僕が現場に出はじめたときに同期くらいで日活の学校(現在の日活芸術学院)を出て来た奴もいて、そいつらと知り合うっていうことがあったんです。それで日活撮影所に出入りするようになって、ツテのツテを辿って石原プロにプロットを持ち込んだって形なんですよね。

—石原プロにプロットを持って行ったということが脚本家になるきっかけだったんですね。

宮下:そうです。1本くらい書かせてもらえれば名前を知ってもらえるなってくらいの感じだったので。たまたま運良くデビューしたら、次も書け、次も書けっていうことになってレギュラーライターになったっていう感じですかね。

—プロフィールを見させて頂くと分野が多岐にわたっててすごいなって……。

宮下:結果的に長くやっているのでそうなったってことなので。

—大きく分けて70年代80年代の刑事物……、それから特撮物と2時間ドラマ、Vシネもやられていて。これもやはり話が来てということなんですか?

宮下:そうですね。それこそプロデューサーたちも同世代のプロデューサーとかが増えて来たりして、会社横断して、プロデューサー同士でこんな奴いるよって。たぶんフリーランスの演芸ってみんなそうだと思うんですけど、そんな感じですね。最初に石原プロの刑事物をやっていたときにテレビ局のプロデューサーが東映の仕事もやっていたんですね。『特捜最前線』っていう刑事物のプロデューサーもやっていたので、「書かない?」って言われてやったら、同じ東映の子供番組をやっているプロデューサーに僕を紹介したんですね。そうやって広がっていった感じです。

そこで知り合った『太陽にほえろ』とかを書いてた杉村のぼるっているんですけど、もう亡くなっちゃいましたけど、こいつがものすごいゲーム狂いでゲームシナリオの会社を作ったんです。それで「お前ゲームやったことある?」って。1回くらいやったくらいかな……って言ったら、「ちょっとこのゲームやってみろ」って渡されたのがバイオハザードで、そしたら気が狂ったみたいに好きになっちゃって(笑)。バイオハザードの脚本やらせてくれるなら行ってもいいって言って、ゲームのシナリオも書くようになったんです。アニメーションもそんな感じですね。まあ長い間やっているので知り合いが増えたってだけのことなんですけどね。

—やっぱり映画は映画、テレビはテレビみたいなジャンル分けが、まだあるかなって感じていて。ここ数年テレビの深夜枠などでは映画で活躍されていらっしゃる方も書くようになっていますけど、昔からジャンルを横断されていてすごいなって見ておりました。高橋さんは宮下さんにお願いしようってなったとき、ずいぶん盛り上がっていましたね。

高橋:そりゃあ『特捜最前線』とかね。そればっか言ってますけど(笑)。僕だけじゃなく、おお!ってなる人いっぱいいますよ。以前、脚本コースで講師をやってくれた人も『特捜最前線』をリスペクトで上映したりしてたし。大滝秀治さんのモノマネをいきなり始める人とかもいて。(笑)

宮下:(笑)

佐藤:こないだNHKのドラマ、音楽を自由になんでも使えるんですけど、事件が発覚したときに特捜最前線の音楽をちゃんと借用させて頂きましたよ。(笑)

宮下:あははは……。

—宮下さんは横浜放送映画専門学院に行かれる前から……幼少期から映画が好きだったんですか?

宮下:元の元を辿っていくと僕の親父が映画好きで、特に西部劇が大好きで、僕がほんのちっちゃいときから(父親が)家の手伝いとか仕事をするのが嫌で「コイツの面倒を見る」っていう名目で連れ出して映画館に行っていたっていう、どっかで聞いたような話で(笑)。ひらがなしか読めないから字幕なんか読めないのに、ジョン・ウェインを見ていたってそんな感じで(笑)。そういうところから刷り込みで好きになっちゃったんですね。

それで物心ついた14・5歳のときに70年代の感じでアメリカンニューシネマがあって、大好きだったので、そっから意識して見ようっていう感じですね。キネマ旬報とか買ったのも14・5歳の頃なので。僕、長野なのでキネマ旬報なんて売ってないんですよ、大きな本屋に1冊あるかないかで。隅から隅まで読んで、「絶対映画をやる」って思ってて。高校卒業のときに親父に映画の方に行きたいって言ったら、「ああいいよ」ってあっさり。元々ジャズミュージシャンだったんですよ。諦めて公務員になった人なので、音楽やるっていうなら許さなかったけど映画ならいいって言われて送り出してもらったみたいな、そんな感じです。

ー素敵なお話ですね。佐藤さんは映画の道に行くきっかけというのは?

佐藤:ものすごいテレビっ子でもあったんですけど、自分専用のテレビとか持ってたんです。『11PM』は完全に見てましたね(笑)。

佐藤:ものすごいテレビっ子でもあったんですけど、自分専用のテレビとか持ってたんです。『11PM』は完全に見てましたね(笑)。

宮下:(笑)。(11PMの司会だった藤本)義一さんの学校に行くのは運命じゃないですか。

佐藤:(笑)。学校でアンケートがあったじゃないですか、一日何時間テレビを見てるかって。僕、へたすりゃ10時間くらい見てたんですよ。さすがにそのまま書いちゃマズいなっていうのがあったんで6時間くらいって書いたんですよ。それでも呼び出し食らいましたから(笑)。映画の体験が、一番最初が『女囚さそり』。

宮下:すごいですねそれは(笑)。

佐藤:なんでかって言うと、地元の河内東映で『日本沈没』が上映されて。二番館か三番館で。抱き合わせでなぜか『女囚さそり』が組まれてて。昔は前の映画の終わりかけに入らないと座れなかったじゃないですか。前の映画の終わりかけに入ったら、たぶん長谷部(安春)さんの(『女囚さそり 701号怨み節』)で、梶芽衣子さんはもうおっぱい丸出しで、どうやら好きらしい田村正和さんを殺してたみたいな(笑)。そんな場面に遭遇して。終わって、歌も流れて、次の『日本沈没』を見ててもさっきの怨み節が頭の中にぐるぐるぐるぐる流れてて。

宮下:あははは……。

佐藤:で、『日本沈没』が終わったから親父と一緒に「帰るか」ってなった時に、「いや、ちょっとさっき見たのが気になるからもう一回見せてくれ」って言って、親父も何も考えずに見せてくれて。とにかくエロっていうかエロの衝撃がすごすぎて、常に映画館に何か……こんな話いいのかどうかわからないけど、ホラーも刺激がね、とにかく刺激なんでしょうけど、エロって特に……『復讐するは我にあり』とかを中学生ぐらいのときに何かエロの匂いを感じて……。

高橋:(笑)。エロに撮ってますからね……。

佐藤:宣伝だけで匂い感じて行ったらこれすごいなって。休みになったら毎週行ってましたね。エロきっかけってホントにそんなことが答えなのか……(笑)。

宮下:僕もそうですよ。高校時代、にっかつロマンポルノが全盛で。マスクしてマフラーして見に行きましたよ。絶対バレてたと思いますけどね(笑)。

佐藤:あとは……高橋さんとかいらっしゃるからあれですけど、80年代の終わりから90年代は映画よりも面白いVシネが、たとえば黒沢(清)さんとか三池(崇史)さんとかがやられてて、その方々も基本はVシネで映画やってらっしゃるって気がしたんですよ。でも劇場で普通に公開されている作品よりも全然面白い。そこでそこに係わりながらも日本映画を変えたいというか、この人たちを応援する中で自分も参加していきたいっていうか。ずっとベースは常に刺激。刺激を受けての映画ってことでしたね。テレビもずっと見てるんですけどね。

—今もですか?

佐藤:今も。寝る前に見てますね。朝ドラも大河も見てます。疲れ切って帰ってきて、録画逃してもオン・デ・マンドとかあるじゃないですか。寝る前に見る1時間・2時間がホントに幸せなときなんですよ。

—わかります。私、最近それがYouTubeになりました。

佐藤:あ、YouTubeもめっちゃ見てます。捕食の映像がホントに好きで。

高橋:あ、僕も実はそれ見てます。

佐藤:特に最近ねずみがヘビに食われるシーンが本当に好きですね。見てないのがないくらいに見てしまって。次の分野に行かなくちゃいけない状態です。(笑)

高橋:僕もイスラム国の残酷映像を見たあとで捕食の映像を見ると、あ、こっちの方がすごいってことに気づいてどんどん見て行ってしまうっていうことに……。(笑)

佐藤:でも癒されますよね?(笑)

高橋:うん、なんか……。

—癒される?!

高橋:(笑)。なかなか理解されにくいとは思うんですけど、言うとおかしいと思われるかもですけど、人間が考えてやってる残酷じゃないからすごいですよねやっぱり。キツツキがよその鳥の巣にやって来て雛の頭を突いて脳ミソ食べちゃうっていう映像があって。(笑)

佐藤:キツツキシリーズもあるんですよ!

高橋:そうそう。(笑)

一同:(笑)

佐藤:でもいろんな動物を見てて思いますけど、半分食われてる段階でまだ意識があるから、「あっ食われるんだ」っていうか、諦めてるのか無の境地というか、あの感じの表情が僕すごい好きなんですよね。あーすごいなって。(笑)

—勇気を出して見てみます。(笑)。では講義の話に入って行こうと思います。この鼎談はホームページに掲載するのですが、未来の受講生にどんな思いで来てもらったらいいのかなという辺りをお伺いできればと思います。ガイダンスででた質問ですが、担当講師は2年間同じということですが、長期の講義の中でどういうことを大切にされていらっしゃいますか?

佐藤:僕はできればプロとしてデビューして頂きたいなという願いがあります。その目標に向かって行きたいと思います。デビュー出来るかってなかなか厳しい壁があって、デビュー出来る人は今までにないものがあるから面白がってもらえるしデビュー出来るので、言ってみれば競争だと思うんです。今すでにデビューしている人たちとも競争だし、より面白い物は何なんだろうっていうか。皆さんもデビューしたら一番新しい映画やテレビとしてかかるんです。それが今までの映画よりも面白くなかったらダメなんです。今までの映画よりもどうやったら面白くなるだろうっていうか。常に今。今よりも面白い物をどうやって探っていくかっていうことを長いスパンで探っていきたいと思います。

宮下:僕も最終的にはプロとしてデビューして欲しいし、デビューしてから長く続けて欲しいし、興味があれば自分で監督したりってことにもなって欲しい。その基礎をなんとか、と思います。5分から15分、30分、60分、長篇シナリオっていうのはそういうことだと思います。

僕の経験でデビューして1本書いて消えていく人いっぱいいるんです。そしてプロの現場で脚本の打ち合わせっていうのがあって、ダメ出しを食らうと……。多いときは20人くらいの偉い人からいろいろ言われて、頭おかしくなるんです。最初の頃は僕もそうでした。それでも歯を食いしばってやったわけですけど、最近、若い子に、最終的に2時間の打ち合わせが終わって、こういうふうにしてくださいってことで本人も納得して、第2稿を持って来てもらったときに全然違う物を書いてきたりするんです。「なんで?」って聞いたら「あれは面白くないからやめました」って。それは、20人くらいが意見を出し合ったものを無下にしてしまう、その2時間を返してくれっていうことなんです。つまりそれに耐える体力というか、エネルギーみたいなものを今の助走期間の2年間で培って欲しいなって思います。それの後押しというか助言が出来たらなって思ってます。

高橋:僕は担任じゃないですけど、共通講義は終わった後、わりと飲みに行くので、そこでみんなが講義では言えなかったことをぶつけてもらったり、お互いに映画談義でもなんでもいいんですけど、全然自分と違う価値観を持ってる人たちとぶつかりあっている間に映画の見方が鍛えられていくので、そういう場をなるべく作りたいって思っています。

高橋:僕は担任じゃないですけど、共通講義は終わった後、わりと飲みに行くので、そこでみんなが講義では言えなかったことをぶつけてもらったり、お互いに映画談義でもなんでもいいんですけど、全然自分と違う価値観を持ってる人たちとぶつかりあっている間に映画の見方が鍛えられていくので、そういう場をなるべく作りたいって思っています。

—次の質問です。1回の講義でどんなふうに進めて行きますか? 座学中心なのか課題の講評が中心なのか……。

宮下:僕は最初の最初はペラ1枚を講義時間の中で書いてもらって、シナリオの形式はこんなふうに書くんだってことに慣れてもらう。次はお題を出して、短い5分にも満たないものを書いてもらって、次回までに出してもらって、それを共有して公開で講評する。ときには皆さんの意見を聞くっていうことをやっていきたいと思います。時には2時間半の講義の中で書いてもらったりしながら、なるべく具体的にやりたいなって思ってます。

佐藤:僕もほぼ一緒ですね。最初は全く書いたこともない方もいらっしゃいますから、どういうふうに書くのかっていうことを原稿用紙に書いてもらって学んでもらいます。やっぱり受講生同士で切磋琢磨し合いたいなって思ってますので、課題を持ち帰ってやってもらうことが多いと思います。それをみんなに読んできてもらって、講評の中でこの作品はどういうふうにしていけばいいのかを共有してもらって、また次の課題に挑戦してもらうっていう形で、場合によってはその場でも書いてもらうことができればいいかなって思います。

—プロで活躍出来る人って仰ってたと思うんですけど、プロで活躍出来る人ってどんな人だと思われますか?

宮下:さっきちらっと言いましたけどホン打ちに耐えられる人というか。ホン打ちって本当に厳しいので。ものすごくいいものを持っていていいものを書くのに、そこで力尽きちゃったりっていう人を見てきてもったいないなって思うので。もちろん周りから援護射撃をしてあげなくちゃいけないんですけど、書くのは本人なので。もちろんデビューして欲しいとか書き続けて欲しいって思うんですけど、なんかその体力の基礎みたいなものを蓄える2年間であって欲しいと思うんですよね。

—2本目が難しいという話はよく聞きます。

宮下:そうですね。僕なんかもデビューして2本目か3本目までは割に順調で、こんなもんかっていうか、脚本は腰掛けでいいやなんて思ってて。そりゃあしっぺ返し食らうわけで(笑)。何本目かで意見を聞き過ぎちゃって、通常の1時間物の台本の1,5倍くらいになっちゃったんですね。自分で自分のホンを切るってのもこれまた難しいことで。なかなかできないものですから結局現場にやってもらうってことになって。その時の監督に「お前のホンは切れない。全部繋がってるから切れないんだよ」って言われたんですね。脚本は小説じゃないんだなって改めて思いましたし、人の意見を聞いてなるほどと思ったら直してけるっていうことも培って欲しいし、経験プラスなんですけど基本的には体力かなって思います。

高橋:パターンをいくつも持ってて欲しいみたいな感じがありますよね。なんか言われたときに対応するパターンをいくつか持っていて、その組合わせで対応するみたいな。その対応力がだんだん身についてくれば打ち合わせに耐えられる人になると思うんだけど。まだパターンがない中で最初のイメージだけで走っちゃって、(最後に)オチみたいな。最初のうちはどうしてもそうなっちゃいますね。

佐藤:さっきは最終的にはプロを目指して欲しいと言いつつも、自分の子供に脚本家を目指させるかって言ったら、ホントにしんどいっていうか。脚本家になったら頑張って欲しいですけど。ここに入って来て欲しいという人は、一緒に今の映画を盛り上げて行こうやないかというか……。その中でたとえば映画を見てるときに、面白いけど自分ならあそここうするよなとか自分ならちょっとあそここうしたいなって思うような人に来て欲しいなって気がしますよね。もちろん「脚本家になりたい!」ってガチガチで来てもいいですけど、どっかで日本映画でもうちょっと面白いのないかとか、そういう方と、ホントにしんどい世界だと思うから生きていく道としてはどうなんだろうって思う部分ありますけど、映画が好きだったら来て欲しいなっていうのがありますよね。

宮下:もう10年くらい昔になりますけど『忍風戦隊ハリケンジャー』っていう番組がありまして、僕がメインで書いていたんですけど。田舎が長野で帰省した時、僕の甥っ子が10歳くらいだったかな、日曜日の朝の8時くらいにやってるんですね、ごはんを食べながら一緒に見たんです。「おじちゃんのなんだよ」なんて言いながら。そしたらその子が箸持ったまま動かないんです。じーっとこっち(テレビ画面)を見るんです。それでママが「箸、動いてない。早く食べなさい。片付かないから」って。でも「うん」って言いながらまたじーっと見るんです。30分間動かないんです。その甥っ子がいま21、2で大学の映研で自主映画撮ってるんですよね。親は勧めた覚えもないし知らないよって頭抱えてるんですけど。(笑)

高橋:箸を止めて見てる奴って何かあるんですよね、きっとね(笑)。そういう奴です、映像に行くのは。

佐藤:極端に言えば、面白い人がいたらその人の才能が欲しいですね。そう言いながらもお互い利用し合っておもろいもんやっていけたらいいなって。初めての人たちに僕たちが考えないようなことを持っている人が絶対いるはずで、でもその人たちがそのことに気づけてないというか。そういうことが案外すごいことなんだよっていうことを僕から教えてあげることが出来るかもしれないし。そういう意味でお互い刺激し合って、理想を言えばみんなにデビューして頂いて、新しい映画を作れる人になって欲しいなって。僕も面白い映画をただ見たいだけっていうか、僕も頑張ってやってるけどまだそこに達してないというか、ホントに面白い映画を作ってもらえれば。どんどんやって欲しいなって思いますね。

—脚本コースが出来たきっかけが、フィクション・コースが出来てホントに面白い才能が集まって来るんだけど、短篇は撮れるけど、そこから長篇を撮るというハードルが高かった。ちゃんと長編をかける人を育成したい、というのが理由の一つと聞いたことがあります。

高橋:よしんば監督でデビュー出来てもすぐにプロデューサーが「監督、脚本書いてよ」って言う世界で、結局その人の作家性に頼ってるだけでその人が枯渇して行く。なんかほかのプロの脚本家と組んで自分の世界を広げるっていう可能性がなかなか生まれないんですよね。特にインディペンデントだと、まずは監督が脚本書かないとみたいなことになりがちなんで、ホンに特化した仲間が見つかればこの人がもっと自分の世界を、お互いにね、広げていけるのになという思いはあったんですよね。なかなか……長篇で脚本デビューっていうのはまだまだ環境的には難しいんですけど……。

佐藤:僕は今監督もやらせてもらっていますけど、まかり間違ってフィクション・コースのお話しがあったらもしかしたら考えたかもしれないです。脚本コースの講師でオファーが来て今回やらせてもらおうと思ったのが、最近はやっぱり、高橋さんも『呪怨』とかやられますけど、Netflixとかのドラマを見ているときに、ジレンマっていうか圧倒的な脚本力の差を感じてしまう。これどうにかならないのかなっていう……。やっぱいろんな物が不足しているんでしょうけど、地力として脚本の力から上げて行くという方法が大事なのではないかと。ものすごい理想かもしれないんですが、その中でホントに優秀な人と出会えたらきっとホントに面白いうねりが生まれてくるんじゃないかなって思って。だからやれるとしたら脚本の地力を……ちょっと圧倒的な違う方法で生み出していくっていうか。そういう意味で実験なのかもしれないんですけど、僕が係わらせてもらって何か出来たらいいなって思いますね。

脚本コース第12期初等科前期、4月28日(木)開講!

詳細なカリキュラムなどはこちら