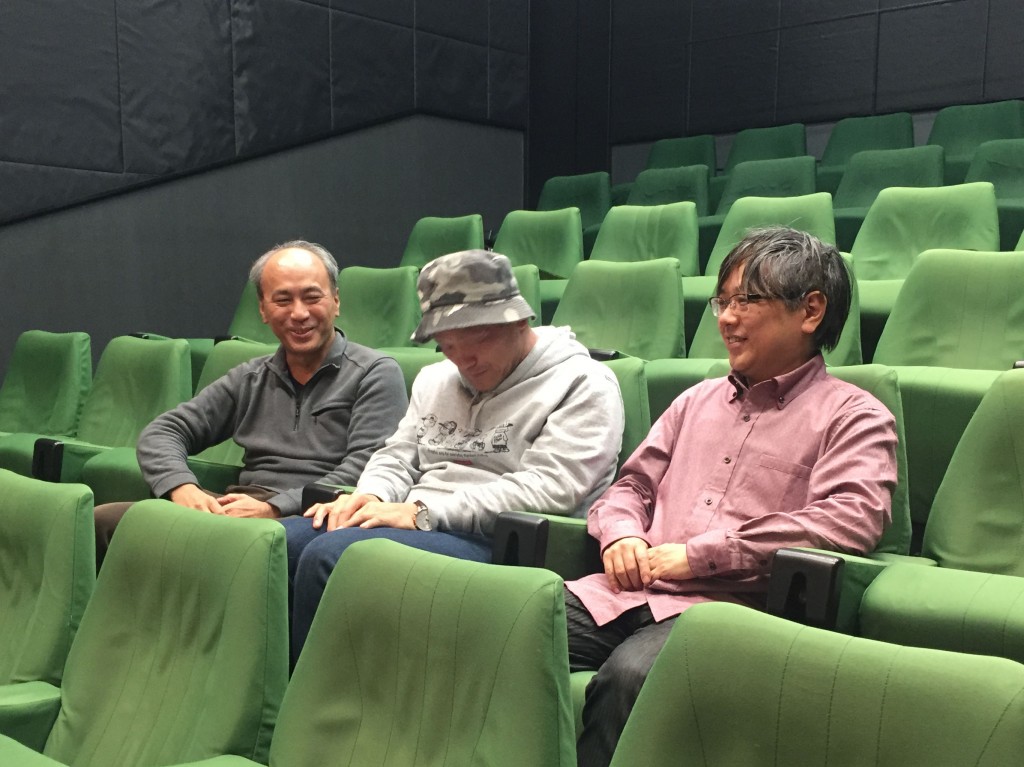

脚本コース第8期初等科/村井さだゆき×港岳彦×高橋洋 鼎談

脚本コース第8期の担当講師は、脚本コース開講時より講師を担当頂いている村井さだゆきさんと、本年度より講師を担当される港岳彦さん。主任講師の高橋洋さんを交えて、お二人の人となりと、シナリオに対する考え方や、プロでやっていく心構え、そして受講する方へのメッセージなどを伺いました。

ー脚本家になりたいと思ったきっかけは

村井さだゆき(以下村井):一番のきっかけは『ウルトラマン』が好きだったということですね。原体験が何かということを考えると、「脚本」というものがあるんだと認識したのが、僕が中学生ぐらいの時。その頃「第3次ウルトラブーム」というのがありまして。僕は1964年生まれなんですが、僕ら世代の、映像に目覚めた連中ってみんなウルトラマンが好きだったりするんですね。何でウルトラブームに火がついたかというと、ちょうど中学生ぐらいの時にムック本『ファンタスティックコレクション』が出たんです。その巻末にスタッフリストという不思議なものが載ってたんですね。今はそんなに珍しいものではないですが、その当時、そういうリストというものが出版物で世に出ることは、一般である我々が目にするものでは初めてだったんです。それを見ていると傑作を書いている人が同じ人、この人が書くと傑作だというのが分かるんですね。それが金城哲夫さんと佐々木守さん。『ウルトラセブン』になると市川森一さんや上原正三さんが入ってくる。この時に「脚本家って個性があるんだ」と気づいたんです。今にして思えば当然のことなんですけど、その当時は知らなかったわけですよ。『ウルトラマン』というのは子供向けの番組だし、いろんな人が集まって作っている。でもその中でも脚本家によってカラーが出てくるんだ。傑作というものが次々生まれるんだというのを知った時に「ああ、俺も脚本家になるんだ」と。それがきっかけで。大学は関西だったので、向こうでいろいろ映像関係のサークルとか入ったりというのをしていました。その後就職して、会社辞めたときに、これから何しようか、じゃあ公募に出そうと。公募に出して、脚本で賞をもらったのがフジヤングシナリオ大賞。そこでデビューですね。

ー中学生から脚本を書いたりとか映画を作ったりとかはされていたんですか?

村井:やっていましたよ。高校の時は映研だし、みんなで撮っていましたね。

ーお仕事やめられてから公募にチャレンジされたというのが意外でした。お仕事しながらシナリオを書いていたのかと思っていました。

村井:そんな計画的な人間ではないですよ(笑)。就職して2年ぐらい広告代理店で働いていたんですが、仕事が忙しくってビデオで録画したテープが溜まりすぎてしまったんですね。お金もちょっと溜まったんで「ごめんなさい、辞めます」って言って辞めたんです(笑)。当時まだバブルでしたから、仕事を辞めた後はフリーの企画プランナーとして、その会社から仕事をもらっていました。その後バブル崩壊して仕事がこなくなってしまったので「これはダメだ!」と思って。じゃあ脚本家になろうと。ずっと脚本家にはなりたかったので公募に出したんですね。で、ヤングシナリオ大賞。いやあ、人生運だけですね(笑)。

ーいえいえ、運も大事です。シナリオ大賞で受賞後にフジテレビのお仕事をされていたんですか?

村井:何本かしていましたよね。フジテレビでもやってたし。あとこれは奇妙な縁なんですが、小中千昭さん(脚本家・作家/脚本コース講師)とパソコン通信の特撮系のサークルで知り合って。小中さんの紹介で『パーフェクト・ブルー』の仕事をやったんです。『パーフェクト・ブルー』の制作はマッドハウスという会社だったんですが、そこで丸山(正雄)さんとの縁ができました。今も一緒に仕事をやったりしています。アニメの仕事もそれが初めてだったかな。小中さんは円谷映像の仕事をやったりしていたので、一緒に特撮もやったりして。小中さんが引っ張り込んでくれたという感じですね、ありがたいことに。

村井:何本かしていましたよね。フジテレビでもやってたし。あとこれは奇妙な縁なんですが、小中千昭さん(脚本家・作家/脚本コース講師)とパソコン通信の特撮系のサークルで知り合って。小中さんの紹介で『パーフェクト・ブルー』の仕事をやったんです。『パーフェクト・ブルー』の制作はマッドハウスという会社だったんですが、そこで丸山(正雄)さんとの縁ができました。今も一緒に仕事をやったりしています。アニメの仕事もそれが初めてだったかな。小中さんは円谷映像の仕事をやったりしていたので、一緒に特撮もやったりして。小中さんが引っ張り込んでくれたという感じですね、ありがたいことに。

ー知らなかったです。すごい近かったんですね。

村井:その頃小中さんから「高橋洋というすごい人がいる」と聞いていましたね。

高橋洋(以下高橋):それ何年ぐらいのことですか?

村井:95、6年ぐらいですかね。

ー脚本コースを初めるまで、高橋さんは村井さんとはお会いしたことはなかったんですか?

村井:面識なかった?

高橋:いやいやいやいや。

村井:あれ、あったっけ?あ、巷説(京極夏彦 『巷説百物語』シリーズ/京極夏彦による時代小説シリーズのアニメ化)ってあの前か。

高橋:困るなぁ、もう(笑)。そこで村井さんの強烈なキャラクターを知って、脚本コース立ち上げの時に電話したんです。

村井:そうか、そうじゃないと連絡かかってこないか。

高橋:そこで村井さんに出会って……

村井:「うわあああ、高橋洋だーー!」って。

高橋:(笑)。その時の村井さんがめちゃくちゃ面白かったのよ、書いてくるものも、本人のキャラクターも。「映画に出したいこの人!」って思う人で。あの頃もう少し痩せてて、本当に水木しげるの貸本漫画時代の悪魔くんみたいな感じ。「ああ、妖怪みたいな人がいる!」って。

村井:そんなこと考えてたんですね(笑)

ーそれで立ち上げの時にはまず村井さんに連絡されたわけですね。

高橋:そうそう。その時話して、構造から考える人というイメージが強くあったから、絶対に教えるのに向いてると思って。あの時どこにも教えてなかったんですよね。

村井:なかった。初めてですね。

高橋:それで電話で「エンタメってなんなのかをしっかりと言葉にするということをやりましょうよ」と。フィクション・コースは西山(洋市/映画監督、フィクション・コース講師)さん中心に、演出ってなんなのということを言葉にしようということをやっていたじゃない。だから脚本コースはエンタメって何ということを言葉にしようよと。多分村井さんなら乗ってくれると思って。

村井:めちゃくちゃ乗ったんです。あの時2時間ぐらいですかね、話し込んだんですよね。

ー今期から担当される港さんは、なぜ脚本家になろうと思われたんですか。

港岳彦(以下港):12歳の時に小説家になりたいと思ったんです。でも小説家は大学出ないとダメらしい……

村井:そうなんですか!(笑)。聞いたことない!

港:頭がいい人でないとダメなんじゃないかというイメージがあって(笑)。同時に中学か高校ぐらいから映画も見始めてたんですよ。いわゆる荒れた高校に通ってて、将来どうするってなった時に、東京に行きたいと思って。日本映画学校(現日本映画大学)というところをパンフレットで知ったんです。学長の今村昌平の言葉として「人間を描く」と大書してあって、もうここだなと。小説を書きたいということと、映画っていいなと思っていることの真ん中に「言葉で映像を描く」シナリオがあった。ただ学校に受かるには何らかの実績が必要だろうと思って、廃部寸前の演劇部に直談判して台本を書かせてくれと。その時初めて……、だから初めてはシナリオじゃないんですよね、テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』という戯曲を読んで、ああ、物語には構成というものがあるのかと初めて気づいた。それで戯曲……学芸会に毛が生えたようなものを一、二本書いて、ですね。そこから映画学校のシナリオコースに入りました。だから脚本家になりたいという能動的な思いというよりは、どこか消極的に、言葉と映画の中で、何かできないのかなと探した時に、一番フィットしたのが脚本ということだったですね。

港:頭がいい人でないとダメなんじゃないかというイメージがあって(笑)。同時に中学か高校ぐらいから映画も見始めてたんですよ。いわゆる荒れた高校に通ってて、将来どうするってなった時に、東京に行きたいと思って。日本映画学校(現日本映画大学)というところをパンフレットで知ったんです。学長の今村昌平の言葉として「人間を描く」と大書してあって、もうここだなと。小説を書きたいということと、映画っていいなと思っていることの真ん中に「言葉で映像を描く」シナリオがあった。ただ学校に受かるには何らかの実績が必要だろうと思って、廃部寸前の演劇部に直談判して台本を書かせてくれと。その時初めて……、だから初めてはシナリオじゃないんですよね、テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』という戯曲を読んで、ああ、物語には構成というものがあるのかと初めて気づいた。それで戯曲……学芸会に毛が生えたようなものを一、二本書いて、ですね。そこから映画学校のシナリオコースに入りました。だから脚本家になりたいという能動的な思いというよりは、どこか消極的に、言葉と映画の中で、何かできないのかなと探した時に、一番フィットしたのが脚本ということだったですね。

村井:構造に気づく瞬間ってありますよね。

港:そうなんですよね!

村井:あの神秘というかね。

港:『ゴットファーザー』が高校生の時にすごく好きだったんです。寝てても誰も叱らない学校だったんで(笑)、授業中ずっと寝てたんですが、寝てる時に頭の中で『ゴットファーザー』を頭から最後まで流すんですよ。何回も何回も流すと、あれも構成があるというのがわかってくるじゃないですか。ああいうのが楽しかったんですよね。

高橋:昔、友人の木原浩勝さん(『新耳袋』著者)に聞いたんですけど、彼はアニメーション作家になりたかったんですね。僕と木原さんほぼ同世代なんですけど、アニメーション作家を目指しているその時代のアニメ少年にとって、本当に崇高な作品というのは『太陽の王子 ホルスの大冒険』という、東映動画(現東映アニメーション)なわけですよ。公開当時、木原さんは当然まだ子供だったけど、映画館に日参して、家に帰ってコンテを描いていた。『ホルス』はシネスコだから、細長い張り扇みたいな紙の束に一コマ一コマ描いていって、パラパラマンガみたいにして見て、「動きがおかしい!」と思ったらもう一回行って観る。よく映画ファンの人は映画をショット単位で見てるとか言ってるけど、アニメーションの人にしてみたらそんなの甘い、コマ単位で見てると。コマで記憶して全部書いているんですね。「俺はこれだけやってるんだからアニメーション作家になるに決まってる!」と、彼は大阪芸大卒業後ジブリに就職するんですよね。就職して最初に同期の親睦会があったそうなんですが、みんな精鋭揃いじゃないですか。お互い牽制し合いながら、木原さんはちょっとフライングしてね、「俺、子供の頃、こんなことやってたんだよねー」ってパラパラの話をしたら、みんなが「ああ、あれね」って。全員やってた(笑)。

村井:化け物集団ですね(笑)。

高橋:みんな当たり前にやっていた(笑)。修行だと思わずにいつの間にかやっていることってありますよね。止むに止まれぬ衝動っていうか。港さんの構成の話でいうと、僕自身はシナリオを勉強したいという発想は全くなくて、むしろ自主映画を作っていたんで、映画ってどういう風に組み立てられてるんだろうかということを知りたい一心で、まだその頃ビデオがないから、劇場行って全部記憶してノートにハコを書いていたというのをやっていたんですよね。それはシナリオライター目指している人たちの基本的な勉強だということを後で聞いて。そういうことありますよね。

村井:前高橋さんと別の機会に対談をやった時に、いま物語を作る人は子供の時に必ず創作をやってたとおっしゃられていて。

高橋:大塚英志さんが『物語の体操』か何かで言っているそうで、小説とかゲームのクリエイターとかも全部含めてということでしょうけど、大概やっていると。言われてみれば僕は妹相手に即興のお話を毎晩語って聞かせるというのをやってて、それで漫画描いたりしてたんですよね。まあ、無理矢理読ませていたんですけれども(笑)。

高橋:大塚英志さんが『物語の体操』か何かで言っているそうで、小説とかゲームのクリエイターとかも全部含めてということでしょうけど、大概やっていると。言われてみれば僕は妹相手に即興のお話を毎晩語って聞かせるというのをやってて、それで漫画描いたりしてたんですよね。まあ、無理矢理読ませていたんですけれども(笑)。

村井:僕も小学校の時はミステリー作家になりたかったので、チラシの裏にミステリーを書いて、親とか姉とかに見せたりしてましたね。それが出発点ということはありますね。

港:中学の時に放課後、毎日のように友達んちに行って、そいつのプラモを使って、延々とこれがこうなって戦うみたいな、内容は「ゴーストバスターズ」とか漫画のパクリですけど、毎日プチ人形劇を友人相手にやってましたね。今思い出しました。

高橋:そういう体験、必ずなんか根っこにあるんですよね。

港:ありますね。でも恥ずかしいですね。

村井:『太陽の王子 ホルスの大冒険』は、僕らは少し下の世代なので、幼稚園の時に見に行ったらしいんだけれども全く覚えてなくて。高畑勲さんとか宮崎駿さんが『ルパン三世 カリオストロの城』でフィーチャーされてる時に、自主上映会を関西でやった時に改めて見ましたね。「やっぱり金字塔だよね」というムーブメントが結構あったんですよ。そのあと大学の頃に、高畑さんの『ホルスの映像表現』という本が出るんです。これがまた画期的な本で。自分で自分の演出の解説をしてるんだけれども、切り返しで撮る時にどっちから撮ったらどういう効果があるみたいなところまで書いてあるんですね。これは目から鱗で、演出ってそういうことを言うんだというのをその時初めて勉強させてもらって。やはりバイブルになってますね。

ー皆さんは脚本家になってみて楽しかったことや辛かったことってありましたか?

村井:辛いことだらけですよ(笑)。業界も窮屈になってきたなというのがここ数年あって。特にアニメーションはそうなんですけど、製作委員会方式が大体メインになってくると、いろんな人の思惑だったり意見だったりを、なぜか脚本家がまとめ役みたいになっちゃう時があるんですよね。それは違うだろうと。そのしんどい作業ということの中で、窮屈なシナリオばっかり上がってくるという時代がちょっと続いたなという気がしています。でもこのところDVDとかが売れなくなってきて、制作体制がまた変わってきて、配信が増えてきているというので、ちょっとずつ変化が起こってきてるなと感じているところだけれども、このしばらくの流れというのは窮屈でしたね。

ーちょっと自由じゃないですけど、配信が主流になることで……

村井:だいぶ変わりそう。まだどこがどうとかは言えないけれども、尖ったものを作りやすい環境にはなってくるんじゃないかなと思います。やっぱりお客さんが能動的にその作品を選んでくれるものを作らなきゃいけないので、引っかかりが強いものの方が好まれるんじゃないかなというのと、日本の市場だけじゃ無くなるんで。もちろん悪いこともあるかもしれないですけど、今のところいい風になってくれてるなと思いますね。僕の場合は『シドニアの騎士』だったり『BLAME!』というのがNetflixさんでやらせてもらって、日本のアニメのファンだけでなくって、北米で売れるのであれば大丈夫ですと言ってくれるので、それはありがたいですよね。

ー前に高橋さんが中国で仕事をしようとした時に幽霊出せないって。そういう制限とかって国をまたぐことによって出てくるものなんですか

村井:ありますね。特に女性の肌の露出とかは言われるし。でも今のところ暴力的なシーンというのは、配信の方がテレビより緩い感じではあります。宗教的なことは時々ね、ありますけどね。え、辛いこと?(笑)。辛いことは締め切りがあることですけど。

ー笑

村井:でも締め切りがないとやらないですけどね。楽しいのは書いている時に、傑作、何かが降りてきた時ですよね。これいける!という感覚は多分脚本家しか味わえない。

高橋:書いてる時に盛り上がってる感、ですよね。きたきたきたきた!っていう。こんな小さなパソコンでカチャカチャやってることが、ひょっとしたらものすごい人を感動させるかもしれないし、ものすごいお金が入ってくるかもしれないし(笑)。考えるとすごい仕事だなと思いますね。

港:喜びと辛さ……。意外によく分からないんですよ。書いていて「これめっちゃ面白いシーンになってる!」みたいなこと以外に何かあったっけというと……。

村井:(笑)ないんですよね。

港:例えば「二次使用料こんなに入っちゃったの~」みたいな下世話な話しかないんですよ。初日を無事迎えたとか、賞をもらったとか、SNS上で誰かが褒めてくれたとか言っても、監督とか俳優さんとかいろんな人の力であって、自分一人のものじゃないし。ただ、俳優さんが褒められるのはすごく嬉しいです。芝居がバッチリ決まったときも……。でも結局、個人作業が一番燃えるし、一番辛いのも個人作業の中にあります。脚本が上がって現場に渡しちゃったらあとはもう……。

村井:もちろんうまく演出してもらったらそれが喜びというのはもちろんあるけれども。

ー脚本家あるあるなのか分からないですが、特に脚本家なりたての人が「自分が書いたシナリオが全然違うように撮られていてなんなの!」と言っているのを聞きます。

村井:難しい問題ですよね。僕のデビュー作は、厳密に言うとシナリオ大賞を獲った『飛べないオトメの授業中』ではなく、その前にOAされた『帰ってきたOL三人旅』というOLものなんですね。それは共同テレビの監督さんが撮ってくれたんですけど、ちゃんと面白い感じになって良かったと思います。長い間やってる中では、特にテレビのドラマというのは、スケジュールがないのか、役者さんに伝える時間がないのか、上りとしてはそんなにクオリティが、それは他のどの作品とか具体的な話ではなく、ちょっと違和感あるときは多いかな、という気はしますね。

村井:難しい問題ですよね。僕のデビュー作は、厳密に言うとシナリオ大賞を獲った『飛べないオトメの授業中』ではなく、その前にOAされた『帰ってきたOL三人旅』というOLものなんですね。それは共同テレビの監督さんが撮ってくれたんですけど、ちゃんと面白い感じになって良かったと思います。長い間やってる中では、特にテレビのドラマというのは、スケジュールがないのか、役者さんに伝える時間がないのか、上りとしてはそんなにクオリティが、それは他のどの作品とか具体的な話ではなく、ちょっと違和感あるときは多いかな、という気はしますね。

ー港さんは一番最初はどんな作品だったんですか?

港:最初はクレジットさえしてもらえない超低予算のエロドラマ……60分作品を24時間で撮りきる前提で書くって番組でした。現場行ったらスタッフは監督とカメラマンと録音マンと僕だけ(笑)。それを3本やった後、サトウトシキ監督の『ちゃんこ』で本編デビューしました。でもそれも先輩の脚本をリライトしただけなので。オリジナル作品で、本当にデビューしたなと実感したのは、いまおかしんじ監督が撮ったピンク映画『イサク(劇場公開名「獣の交わり 天使とやる」 DVDタイトル「罪 tsumi」)』です。ピンク映画のシナリオコンクールで賞を頂いたものが映像化されました。

村井:出来についてはどうだったんですか?

港:好きな映画ですけど、現場についたので客観視はできないです。ただ、撮る人によって脚本の解釈がこれだけ違うのかということが分かった。良くなることもあるし、自分と全然考えが違うということもあって。それが今に至るまであらゆる作品で感じている、脚本という仕事の特色ですね。自分が書いたものを誰かが解釈して、初めて成り立つ。その意味で、誰がどう解釈しても揺るがない構造、現場で即興で変更があっても揺らがない、強固な構造を作らなきゃとは、いつも思っています。

村井:その通り変わっていくことももちろんあるんですけれども、伝える書き方というのも確かにあって、伝える書き方をしているのに伝わってない時はちょっと怒っていいんだろうなというのはいつも思っていますね。

港:そうですね。

村井:年々惰性で仕事するようになると怒らなくなるんですけど、若い時は怒ってたよなというのをちょっと思い出して。そういうコミュニケーションというのは大事ですからね。こうじゃないというのは言っていくというのは建設的かなと思います。もちろん出来上がってくるまでわからないんですけど。

高橋:確かに僕もデビューして間もなくぐらいの時に中田秀夫さんと仕事した時に、「本当にお前こんなんでいいと思ってるのか!」みたいな、ものすごい大げんかしながら作ってた。自慢じゃないけど、中田さんから120%の力を引き出したよね。そういう関係が一番クリエイティブ。

村井:いいですよね。

高橋:お互い言いたいことを言い合って。めっちゃくちゃだったんだけど。でも上がったものを見るとそれが映ってる。だからそれはやったほうがいいと思う。

村井:あの頃の、小中さんとか高橋さんがホラーを書き始めた時代の、あの脚本はすごく新しくて、読める人少なかったんだと思うんですよ。あの脚本はこう撮ればこう怖くなるよって書いてあるのに、読み手がそういう映像を見てないから想像できなかった部分を作っていった時代ですよね。

高橋:そうですね。割とどっかで常識的な解釈で収めちゃう読み方をされた時にぶつかるわけですよね。そうじゃないんだという。だからこそぶつからざる得なかったことだし、よかったですよね。

ーぶつかるというのは会議とかでぶつかるんですか?

高橋:本打ち合わせとかしていて、現場の状況に合わせて直さなきゃとかってあるじゃない。そういう時に向こうが言ってくる案が典型的につまらない(笑)ことを言っているわけですよね。そんな時に僕は「いや、君の言い方は典型的に間違っている」て言っちゃうんですよ(笑)。言われた方はものすごく傷つくじゃない。で、喧嘩になってピリピリになるんだけれども、でも言いたいことを全部隠さないで妥協しないで言った時っていいよね、丸ごと全部伝わってるから。

ー今も仕事の仕方はそういう感じなんですか。

高橋:どうも人に厳しいことを言ってしまってるらしいですけど、こっちはいいものを作ろうと思って言ってるんで、相手の感情を害しようなんてそんな気全くないわけですよ。お互いに高みを目指しているから言っているんだけど、険悪になる(笑)。そのうち悪意がないんだって相手が分かってくれてるらしいです。

村井:そうそうそう、一回乗り越えればね。こういう人だって思われれば大丈夫ですね。

港:僕あんまり喧嘩ってしてこなかったんですけど、この間『あゝ、荒野』という5時間ぐらいの映画をやった時は、僕40代で監督50代でプロデューサー60代で、半年間ずっと怒鳴りあいながらやってて。大人がこんなに怒鳴り合うんだっていうぐらいの喧嘩腰だったんですよ。毎回それだと辛いんですけど、たまにはやってもいいのかなと。怒鳴りあうなんて日常生活においてあまりないことが、映画作りにおいては化学反応で起きちゃう。それはもしかしたら喜びなのかもしれない。いい歳した大人が、存在しない虚構の人物や物語を巡って、あんなに本気になって誰かと向き合うなんていうのは。

港:僕あんまり喧嘩ってしてこなかったんですけど、この間『あゝ、荒野』という5時間ぐらいの映画をやった時は、僕40代で監督50代でプロデューサー60代で、半年間ずっと怒鳴りあいながらやってて。大人がこんなに怒鳴り合うんだっていうぐらいの喧嘩腰だったんですよ。毎回それだと辛いんですけど、たまにはやってもいいのかなと。怒鳴りあうなんて日常生活においてあまりないことが、映画作りにおいては化学反応で起きちゃう。それはもしかしたら喜びなのかもしれない。いい歳した大人が、存在しない虚構の人物や物語を巡って、あんなに本気になって誰かと向き合うなんていうのは。

村井:本気の現場って大切ですよね。みんなが本気で言い合う。

ーパソコンに向かってというだけではなく、いろんな人とやりとりするというのは大事なんですね。

村井:実際脚本家の仕事の中では打ち合わせってすごく占める割合は大きいですよね。

高橋:脚本家がけっこう喋りがうまかったりちゃんと論理的な言い方をしたり理論武装ができているのは打ち合わせを重ねているからだよね。いかに自分の意見を通すかっていう。

村井:そうですね、戦略というか。

—それって打ち合わせを重ねていくことで経験していくことですよね。最初のうちってそんなに身につけられるものだろうかと思ってしまいます。

港:相手によるんでしょうね。例えばベテランの人と自分が新人だった場合は一方的に怒られて終わっちゃう(笑)。新人がベテランに「いやおまえわかってないな」とはなかなか言いづらい。でも同い年ぐらいだったら言い合うだろうし。相手によるんだとは思いますけどね。

高橋:だいたい脚本家がまとめ役を押し付けられたりとか、そういう立場に立たされやすい。四面楚歌になったりするよね。違うじゃないかとあちこちから言われて。向こうは向こうで僕を説得するために手を組むじゃないですか。「今プロデューサーの方がおっしゃったように……」とかって。

村井:それ!ありますね(笑)。

高橋:あるねえ。「ここは一枚岩なのになんで君だけ合わせようとしないんだ!」みたいな。そういう時はますます戦いますよね。絶対お前ら分断してやる!って(笑)。

全員:笑

村井:大事ですよね。

—多分、受講生からプロフェッショナルなるときに、打ち合わせとか、コミュニケーションとか、一番できないことだと思うですよ。

村井:でもそれは教えることではなく、その人のパーソナリティだと思うんですよ。だって僕らも喧嘩の仕方を教わってるわけではないので。時代もあったのかな、90年代ってそんな……言い合うことがダメなことだとは思わずに仕事してましたよね。最近の方がおとなしいのかなという気が、もしかしたら、します。

ー自分の思いを伝える時とか、すごくドキドキします。なかなか言えないです。

港:最初は言えないんですよね……。おかしい気がするんだけど、向こうベテランだしな……みたいな。で、出来上がってみたらやっぱりおかしいじゃん!って。それが積み重なるとすごいストレスになる。

村井:ありますね。

港:どうすれば楽しく仕事できるんだろうと思ったら、結局、自分が偉くなるしかない。他に手はないんですよね。偉くなるって言っても、地位ということではなく、説得力のあるものを持っていくってことです。誰が読んでも面白いでしょってものが書けて、何か言われても理論的に返せるっていうのを独力で作れなきゃダメなんだなって。でも最初は自己主張できるほどの力もないし、かといって実績も欲しいから簡単に降板もできないし。

村井:仕事来るかどうかは別として、その人のカラーというのが出てくると頼もうという気にもなるじゃないですか。いつまでも意見を聞いて折り込むだけだとカラーって出ないから。多分その方が先細りする気はしますよね。

港:一番疲れるパターンですよね。ただ、やっぱり打ち合わせ自体は大事なものですね。プロデューサーや監督が、全く違う視点からものを言ってくる。どっちが正しい間違ってるというよりは視点の違いがあるということを認識する。その繰り返しによって鍛えられていく側面はあります。添削もそれに近いですね。

ー違う視点って大事ですよね。先日高橋さんと話していたんですけど、脚本って独学で勉強される方って多いじゃないですか。でも違う視点からものを言ってもらうということがすごく勉強になるよねって話をしていましたね。

ー最後に、未来の受講生達にメッセージやアドバイスがあれば。本日(オープンスクールで港さんは話のタネの膨らまし方を即興で行うワークショップを行った)参加された方はたまたまスラスラ出てきましたが、受講したいと思っている人の中にはきっと出てこない人も多いと思うんですね。そういう人たちがどういう心構えで受講すればいいかなと思うのですが。

港:でも即興が全てという話では全くなくて、基本的には即興でリラックスして、おもむろにじゃあちゃんと腰を据えて書きましょうかって話なので。ワークショップはあくまで柔軟体操です。ものを作るための回路を開くためのトレーニングっていう。講義の中心は、一人でじっくり考えて書いてくるっていうことにはなると思う。

村井:港さんのやられた授業の、即興で色々出してくるというのは、聞いてても楽しいですよね。僕も前に座っていたので頭フル回転で聞いてて。当てられたらどうしようって思いながら考えてました(笑)。

港:最悪そうしようと思ってました(笑)。

村井:勘弁してください(笑)。

港:あれって実はアルトマンの『ナッシュビル』の脚本家、ジョーン・テュークスベリーさんのワークショップをアレンジしたものなんです。

村井:えええ!そうなんですか。

港:今日行ったものよりもすごい具体的にメソッド化されたもので。学校ってシナリオ教えるとき、基本的にとても固苦しくやろうとするんですよね。映画!シナリオ!構造!みたいな。でも向こうの人は「とにかくリラックスして楽しんで」ひたすらこれなんですよ。何か聞いたら向こうの大学の教育も基本的には楽しむということみたいです。

港:今日行ったものよりもすごい具体的にメソッド化されたもので。学校ってシナリオ教えるとき、基本的にとても固苦しくやろうとするんですよね。映画!シナリオ!構造!みたいな。でも向こうの人は「とにかくリラックスして楽しんで」ひたすらこれなんですよ。何か聞いたら向こうの大学の教育も基本的には楽しむということみたいです。

村井:ちょっと授業に対しての構え方が違いますよね。

港:自分も精神論的な教育がすごく苦手なので、基本は楽しむことだって考え方に共鳴したし、教えられました。実際に書くときはどうしたって緊張感が出てくる。でもものを作ることは特権的ではないし、出発点のハードルを下げる上で、ああいうワークショップはすごくいいなあと。あと、アルトマンもテレビ出身じゃないですか。テュークスベリーさんもアルトマンと離れた後はずっとテレビやってるんですよね。向こうのテレビドラマだと、脚本は複数で作る。だから4人ぐらいで集まって、それぞれが得意なキャラクターを交換してみたり、こいつここで出会わせたらどうなるんだということを、毎週オフィスにみんなで集まってひたすら実験するんですって。結局エチュードですよね。エチュードでできたものをプロットに組み込んでいくというやり方らしい。僕がテュークスベリーさんのワークショップを受けたのが5,6年前なので、その時に聞いたんですが。

村井:あ、そんな最近ですか。『ナッシュビル』って何年製作でしたっけ。

港:70年代ですね。

村井:70年代ぐらいの海外のテレビドラマはそういう風に作るんだということを僕らは又聞きで聞いてて。当時あったのが『ヒルストリート・ブルース』だったり。

港:ああ!なるほど。

村井:あと『ER』のマイケル・クライトンがそういう手法を踏襲して作ったというのを聞いて。『ER』も複数のライターが、自分が担当するキャラクターのドラマを作っていって、それをマイケル・クライトンが1話にまとめるみたいなことをやってるらしい。まさにそれですね。やっぱりエポックなところがありますよね。

ー日本はそういうことはなかなかないですか?

村井:ないですね。一人の脚本家がやるのが通例ですね。

港:そうですね。いきなり別の人連れてこられて二人でやってって言われたらムッとしますからね(笑)。

村井:なかなか合わないと……、

港:大変ですよね。ただ、やっぱり配信時代って脚本作りが多分大きく変容するなという予感を覚えるんです。長いスパンの物語をやっていくにあたって、アメリカ方式の方がどう考えても合理的だなと。その判断をそろそろ現場がし始めるだろうなというのは感じます。個人的にはそれでいいと思っているんです。ただ脚本家というよりはプロデューサー的にいいということだろうなと。知恵が出るんだったらいくらでも集まって知恵出してよみたいな。プロデューサー観点からだと非常に合理的ではあるかなと。ただ脚本家個人個人はどう思うか(笑)。

高橋:日本でも黒澤明や鈴木清順の脚本グループはやっていましたね。

港:そうですね。『複眼の映像—私と黒澤明』(橋本忍著)ですね。

村井:……で、なんだっけ?(笑)。

ー未来の受講生に向けてのメッセージです(笑)。

高橋:さっきの話じゃないですか? 一人で学ぶというよりは、せっかく大勢の人が同じ道を志すという状況の中に身を置くのですから、自分一人の考え方でないものがたくさん入ってきて、自分の世界を広げることができますよ、っていう、そういう脚本を是非書いて欲しい、オープンマインドな脚本を書いてってことじゃないですかね。

村井:どうしても脚本家目指す人って思考が個人によって行きがちで、コミュニケーションして作るということがもしかして苦手なタイプの人が集まりやすいのかなと思うんですよね。そういう人こそこういう学ぶ場に集まって、それも映画美学校の場合はフィクション・コースがあったりアクターズ・コースがあったり、他のコースの人たちとも交わる機会があると。その中で違う視点、フィクションはこういうことを考えているんだ、アクターズはこういうことを考えているんだ、っていうのを知ることも、自分の脚本にフィードバックするいい刺激になってくるんじゃないかなと思うので、ぜひそういう体験をして欲しいなと思います。もう一つは、僕がずっと考えるのは、高橋さんと2011年から脚本コースを行っていますが「新しいエンターテインメント」という形が、出来そうで出来てない。21世紀になって、配信だったり映像の作り方が変わってきている。しかも文化自体、メディアのあり方がITによって大きく変わってるじゃないですか。そこを掬い上げる映画だったりドラマだったり、また違う形のもの、というのがまだ作れてないので、初めてそれを作る人になるというのはすごいんじゃないんですか、と。それを一緒に考えていきませんか、それは一つ強力なメッセージとして送りたい言葉ですね。

村井:どうしても脚本家目指す人って思考が個人によって行きがちで、コミュニケーションして作るということがもしかして苦手なタイプの人が集まりやすいのかなと思うんですよね。そういう人こそこういう学ぶ場に集まって、それも映画美学校の場合はフィクション・コースがあったりアクターズ・コースがあったり、他のコースの人たちとも交わる機会があると。その中で違う視点、フィクションはこういうことを考えているんだ、アクターズはこういうことを考えているんだ、っていうのを知ることも、自分の脚本にフィードバックするいい刺激になってくるんじゃないかなと思うので、ぜひそういう体験をして欲しいなと思います。もう一つは、僕がずっと考えるのは、高橋さんと2011年から脚本コースを行っていますが「新しいエンターテインメント」という形が、出来そうで出来てない。21世紀になって、配信だったり映像の作り方が変わってきている。しかも文化自体、メディアのあり方がITによって大きく変わってるじゃないですか。そこを掬い上げる映画だったりドラマだったり、また違う形のもの、というのがまだ作れてないので、初めてそれを作る人になるというのはすごいんじゃないんですか、と。それを一緒に考えていきませんか、それは一つ強力なメッセージとして送りたい言葉ですね。

港:たくさんの人と学ぶ時間や経験は、一人より間違いなくいい。そこに他者がいるから。仕事の現場でも同じことが繰り返される。「何言ってるのお前」と言われ続ける中で自己表現をやっていくと、嫌でもコミュニケーションをとらざるをえない。その中でしかテキストというものは完成していかない。この学校で過ごす時間は、その原体験になりうると思います。

脚本コース第8期初等科、4月26日(木)開講!

詳細なカリキュラムなどはこちら